|

中小企業の経営者の皆様、日々の事業活動において、「コンプライアンス」や「内部統制」という言葉を耳にする機会は多いのではないでしょうか。

これらは大企業だけのものではなく、中小企業にとっても事業の継続と発展に不可欠な要素です。 適切な導入と維持は、企業の信頼性を高め、結果として企業価値の向上に繋がり、他社との差別化を生み出す無形価値となります。 コンプライアンスとは何か? コンプライアンスは「法令遵守」と訳されることが多いですが、その意味は法令だけに留まりません。 企業倫理や社会規範、社内ルールなど、より広範なルールに従うことを指します。 では、コンプライアンス違反が起こるとどうなるのでしょうか? 罰金や入札停止といった直接的な罰則はもちろんのこと、会社の評判低下、顧客からの信頼喪失、従業員の士気低下など、企業の存続そのものに関わる重大な問題に発展する可能性があります。 皆様の記憶に新しいところでは、中古車販売大手であるビッグモーターの事案が挙げられます。 過度な利益至上主義からコンプライアンスを軽視し、内部統制がおろそかになった結果、顧客や社会からの信頼を完全に失い、行政処分や捜査を受け、最終的には売上の激減を経て事業譲渡を余儀なくされる事態に至ったのは、皆さまご存じのことと存じます。 これは、コンプライアンスと内部統制の重要性を改めて認識させる事例と言えるでしょう。 内部統制とは何か? 内部統制とは、経営者が会社を効率的かつ健全に運営するための仕組みのことです。 不正や法令違反を防ぐために内部統制を整備することで、企業は事業活動を効率的かつ健全に進めることができるようになります。 しかし、どんなに完璧な内部統制も万全ではありません。 特に注意すべき点として、「管理者のオーバーライド(経営者による不正な指示など)」と「コリュージョン(複数人による共謀)」が挙げられます。 これらは、せっかく構築した内部統制を無効化してしまう可能性があるため、常に警戒が必要です。 内部統制の手法には、主に以下の3種類があります。 予防的手法(Preventive):問題が起こる前に防ぐための仕組み(例:職務分掌) 発見的手法(Detective):問題が起こった後に発見するための仕組み(例:監査) 訂正的手法(Corrective):問題が発見された後に修正するための仕組み(例:是正措置) このうち、問題が起こる前に防ぐための仕組みである予防的手法が最も好ましいのは言うまでもありません。 問題が発生しないことが企業にとって最大の利益であり、もし発生してしまえば、発見や訂正にかかるコストや時間、そして失われる信用は計り知れないからです。 だからといって、発見的手法や訂正的手法をないがしろにして良いわけではありません。 万が一問題が発生した場合でも、その損害を最小限に留めるためには、これらの手法も同様に重要です。 例えるならば、ガスレンジの元栓を閉めるあるいは(指差し呼称など)その確認行為が「予防的手法」、火災探知機が「発見的手法」、そして消火器が「訂正的手法」と考えると、その役割が分かりやすいでしょう。 コンプライアンスと内部統制の密接な関係 コンプライアンスは、会社が目指すべき目標であり、「あるべき姿」を示します。 一方、内部統制は、そのコンプライアンスを達成し、継続していくための具体的な「手法」です。 両者は異なる概念ですが、非常に密接な関係にあります。 内部統制はISO(国際標準化機構)の認証と同様に、導入するよりもその維持が大変だと言われています。 維持には労力を要し、面倒に感じるかもしれませんが、これは会社の現状を把握し、リスク回避が適切に行われているかを判断するために不可欠なプロセスです。 そして、この取り組みは結果として企業価値を高める方法にも繋がります。 内部統制は、品質管理や安全管理そのものと考えることができます。 強固な内部統制は、高品質な製品製造や安全性の高い会社経営に繋がり、他社との差別化を生み出す無形価値となります。 まとめ コンプライアンスと内部統制は、中小企業が持続的に成長していくための重要な経営戦略です。 これらを適切に導入・維持することで、リスクを未然に防ぎ、企業の信頼性を高め、結果として企業価値の向上に繋がります。 ぜひ、皆様のお会社の「無形価値」を高めるための戦略として、コンプライアンスと内部統制の強化に取り組んでみてください。

0 コメント

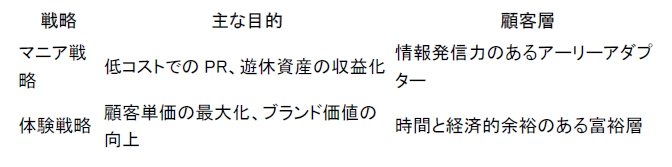

過去二回の掲載では鉄道会社が危機を乗り越えるために実行した二つの顧客戦略を見てきました。 一つは「ファンの熱狂を収益に変える」マニア戦略。 もう一つは「移動を体験に変える」豪華列車戦略です。 一見、対照的に見える二つの戦略ですが、根底には共通の思想があります。 それは――既存の資産を、別の価値に転換することです。 1.資産を「機能」から「物語」に変える 鉄道会社は、車両や線路といった“当たり前の資産”を「物語」と「希少性」を持つ商品に変えました。 中小企業にとっての教訓は、「自社の当たり前」を顧客視点で見直すこと。 眠っている「時間(閑散期)」「場所(工場の裏側)」「人(ベテランの知恵)」を掘り起こし、そこに物語と希少性を与えるだけで、新しい価値が生まれます。 2.マニア層をどう動かすか 新しい価値を広めるには、まずアーリーアダプター(マニア層)を味方につけることです。 彼らは「自分の情熱が認められること」に価値を感じます。 その心理を満たす3つの施策が有効です。 • 共同創造(コ・クリエーション):試作品段階で意見を求め、「あなたの意見で商品が変わる」という名誉を与える。 • 知識の承認:深い知識を持つマニアを「公式アンバサダー」として紹介し、専門性を認める。 • 安心して語れる場づくり:宣伝を控えたファン限定のコミュニティを設け、企業への愛着を育てる。 3.「マニア」と「体験」をどう使い分けるか 中小企業が成果を上げるには、目的に応じてこの二つを戦略的に使い分けることが鍵です。 • マニア戦略は「話題と熱量をつくる」段階で有効。

SNSなどを通じて無料で情報が拡散し、初期の注目を集められます。 • 体験戦略は「信頼と収益を深める」段階に適します。 製造なら工程見学、飲食なら産地体験など、接点を“記憶に残る体験”に変えることでブランドが定着します。 理想は、マニア戦略で熱をつくり、体験戦略で収益を深める流れを設計することです。 前者が認知を、後者が信頼と利益をもたらします。 鉄道会社の成功は、「自社の当たり前を疑い、既存資産を見つめ直す」姿勢の成果でした。 中小企業も、自社に眠る「物語」と「希少性」を再発見することで、新しい収益の柱を築くことができます。 “価値は作るものではなく、見つけ直すもの。” この発想の転換こそが、これからの中小企業に求められる真の「経営革新」と言えます。 前回では、「マニア」というニッチ層を深く理解し、熱狂を収益化した鉄道会社の発想転換を見ました。

今回は、その戦略がさらに進化し、鉄道そのものを“旅の目的”に変えた「豪華列車」戦略を取り上げます。 この戦略の核は、機能的価値(速さ・安さ)をあえて捨て、「上質な体験」と「物語」を提供すること。 結果として、一般の富裕層や旅行愛好家という新たなターゲットを開拓しました。 1. 機能競争から脱し、“体験”で差別化する 豪華列車は、単なる移動手段としての「速さ」「便利さ」では航空機や新幹線に敵いません。 そこで彼らは、全く異なる土俵――“体験”という非日常の価値で勝負を挑みました。 価値の軸 従来の鉄道 豪華列車(D&S列車※) 主目的 移動・スピード 滞在・体験・非日常 競争相手 航空機・高速バス 豪華客船・高級旅館 商品設計 車両性能・ダイヤ デザイン・料理・おもてなし・物語性 豪華列車は、「人生観が変わるような極上の体験」を提供することで、価格競争から完全に離脱しました。 顧客は「移動」ではなく「感動」にお金を払うようになったのです。 (※D&S列車:デザイン&ストーリー列車、JR九州が運行する特別な観光列車シリーズ) 2. 「体験」を核に、収益とブランドを拡張する3つの戦略 豪華列車は単なる“旅の演出”ではありません。 鉄道会社と地域の双方に経済的・戦略的メリットをもたらす「体験経済」の実践モデルです。 ① 遊休資産を「時間と空間の再定義」で高収益化する 豪華列車は、通勤・通学需要の少ない時間帯や不採算ローカル線をあえて走ります。 つまり、線路や駅といった遊休資産を「観光資源」として再定義したのです。 • 鉄道の例:夜間の工場地帯を“暗闇の中の夜景ツアー”として演出する「夜景電車」。 • 中小企業への応用:普段は価値を感じにくい“夜間・閑散時間”や“裏側の工程”を、見せ方次第で付加価値化する。 ② ブランドを刷新し、「走る広告塔」として活用する 豪華列車は「走る芸術品」としてメディア露出を集め、企業ブランドを一新しました。 「革新的で上質」という印象が定着し、鉄道以外の事業(ホテル、駅ビルなど)のブランド力向上にも波及しています。 • 鉄道の例:著名デザイナーと連携し、車両のデザインそのものを広告媒体化。 • 中小企業への応用:店舗やパッケージにデザイン性と物語性を加え、SNSやメディアで“話題になるブランド”へ刷新する。 ③ 地域資源を「編集」して共同収益を創出する 豪華列車では、車内で提供する食事やツアーに地域の食材・工芸品・人材を積極的に取り入れています。 結果として、沿線地域全体の経済を潤す仕組みが生まれています。 • 鉄道の例:沿線の宿泊施設や特産品と連携し、列車を核に地域全体で観光価値を創出。 • 中小企業への応用:地元の酒蔵や飲食店と提携し、移動を組み合わせた「地域体験型ツアー」や「限定イベント」を企画する。 豪華列車の戦略は、自社ビジネスを「わざわざ訪れたくなる目的地」に変える発想を示しています。 そこには、ローカル鉄道が実践する「地域資源の編集」や「遊休資産の再定義」といった、中小企業でも今すぐ応用できるヒントが詰まっています。 あなたの会社にも、 “移動を目的に変える”ような体験価値―― つまり「人がその体験のために訪れる理由」は、きっと眠っているはずです。 |

RSS Feed

RSS Feed