|

野田佳彦氏は政党代表として、これまで2度の国政選挙で大きな敗北を喫しました。

一度目は2012年衆議院選挙、そしてもう一度は直近の選挙です。 当時の政治状況や対戦相手の人気も確かに不利な条件ではありました。 2012年は原発問題や党の信認低下が重なり、 また対戦相手には2012年には安倍晋三氏、今回は高市早苗氏といった国民に強く支持される政治家がおり、 既に情勢は厳しかったと言えます。 しかし、本当に敗因は「条件が悪かったから」だけでしょうか? 彼の戦略を分析すると、これは中小企業経営にも共通する致命的な落とし穴を示しています。 それは「顧客目線の欠如」です。 「品質」を語るだけでは伝わらない 2012年の民主党は「社会保障と税の一体改革」を掲げ、消費税増税の必要性を必死に説明しました。 一方、自民党の安倍氏は、増税への理解を求めつつも選挙戦では触れどころを選び、「アベノミクス」による景気浮揚という得られる利益(ベネフィット)を前面に打ち出しました。 直近の選挙でも同じ構造が見られます。 野田氏は「平和憲法維持」など理念の正しさを説いた一方で、 対抗馬の高市氏は「経済安全保障」や「積極財政」という言葉で、国民の生活へのメリットをより明確に示しました。 ここで肝心なのは、国民が求めているのは「正しさ」ではなく「明確な利益」や「損失回避」だということです。 「高品質な部品」はそのままでは売れない ここで経営に例えて考えてみましょう。

どちらが市場で売れるかは明白です。 製品そのものの正しさや品質だけを語るだけでは、顧客の心には届きません。 2012年の選挙では、どんなに必要性を訴えても 「必要だからやる」という作り手側の論理と受け取られ、 国民の理解・共感を得られなかったのです。 「正しさ」への自己満足は市場の背信につながる 直近の選挙でも同様です。 野田氏は「真面目です」という主張に終始しただけで、 それが他と明確に違うメリットとして伝わりませんでした。 確かに彼は具体策として「成長エンジン(ジャパンファンド等)」を提示しましたが、 それは顧客(有権者)の言葉で語られていませんでした。 これは製品で言えば、 せっかく優れた設計思想があっても、顧客に利益を提示できていない状態です。 「うちは高品質だから分かってもらえるはずだ」 というスタンスは、経営においては傲慢な自己満足に他なりません。 顧客目線で価値を伝えるという本質 どんなに高潔な理念や高品質な製品・サービスであっても、 その価値を顧客視点で伝える努力を怠れば、支持も売上も伸びません。 顧客は「正しさ」や「品質」ではなく、 自分にとってのメリットがどう得られるかを判断基準にします。 政治の世界でも、ビジネスの世界でも同じです。 市場における勝敗は、 提供する価値の伝え方=ベネフィットの明示度によって決まるのです。 まとめ:経営者が学ぶべき教訓

今回の選挙結果から見えてくるのは、 顧客(有権者)目線の欠如こそが、致命的な市場離反を招くという現実です。 私たち経営者は、この教訓を自社の戦略にどう活かすか、真剣に考えるべきでしょう。 ※本稿は特定の政治的立場や支持を表明するものではなく、選挙事例を経営視点で分析したものです。

0 コメント

第1回:あなたの会社にとって「情報」は「武器」ですか?〜見過ごされがちな情報漏洩のリスク〜

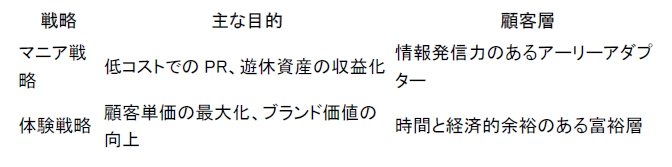

「情報セキュリティ」と聞くと、大企業の話でしょ?と思っていませんか? 実は、中小企業にとって情報セキュリティは、事業を強くし、成長を加速させるための「攻め」の経営戦略になり得るのです。 皆様の会社にとっての「情報」とは何でしょうか? 顧客リスト、製品の設計図、製造ノウハウ、従業員のスキル、日々の業務データ…これら全てが、会社を成長させるための大切な「武器」です。 そして、この「武器」は、設計図のように形のあるもの(有形)だけでなく、ノウハウやアイデアといった形のないもの(無形)も含まれます。 情報セキュリティって、何?なぜ重要? 情報セキュリティとは、これらの大切な情報を守り、有効活用するための取り組み全般を指します。 単にシステムを導入するだけでなく、組織全体で情報を取り扱うルール作りや従業員の意識付けも含まれます。 残念ながら、日本でも情報漏洩の事例は後を絶ちません。 顧客情報の流出による信頼失墜、営業秘密の漏洩による競争力低下、そして対応にかかる多大な費用…情報漏洩は、企業の存続すら脅かす重大なリスクなのです。 実際に、このような事例がありました。 • 不動産事業を展開する企業の子会社の元従業員が、顧客情報を含む営業資料を外部サーバーにアップロードし、転職先でダウンロードしていた事例です。 この情報流出は、元従業員の退職後の社内調査によって発覚しました。 • 情報通信会社の元派遣社員が管理者アカウントを悪用し、約900万件以上の個人情報を不正に持ち出し、名簿業者に売却していた事例も報告されています。 情報漏洩による損害は、金銭的なもの(事故対応費用、賠償費用、売上減少、身代金など)だけでなく、風評被害、ブランドイメージの低下、株価下落といった無形損害も含まれます。 中小企業であっても、その影響は甚大であり、事業継続に直結する問題となることを認識しておく必要があります。 種苗法の「イチゴ」が教えてくれること〜情報流出は他人事ではない!〜 少し前に日本の農業分野で大きな問題として取り上げられていたのが、種苗法の不備を突いて日本のブランド品種であるイチゴやブドウの種苗が海外に無断で持ち出され、現地で栽培されている事例です。 これは、日本の農家や企業が長年かけて開発した「知的財産」が、何の対価も払われることなく海外で利用され、数百億円と言われる本来得られるはずだった利益が失われていることを意味します。 本件は余り取り上げられなくなりましたが、残念ながら現在でも続いている問題です。 これこそまさに、形のない「ノウハウ」や「情報」が「武器」として流出し、経済的損失を生む典型例です。 半導体やAIのような先端技術だけでなく、身近な農産物の品種であっても、その開発ノウハウは重要な「営業秘密」なのです。 この問題は、情報セキュリティが、特定の業種だけでなく、あらゆる中小企業にとって重要な課題であることを示唆しています。 情報セキュリティは「ハード」だけでなく「ソフト」の問題 情報セキュリティと聞くと、ファイアウォールやウイルス対策ソフトといった「ハードウェア」や「ソフトウェア」の導入だけを想像しがちです。 しかし、それだけでは不十分です。従業員の不注意や悪意による情報持ち出し、適切なルールがないために起こるミスなど、「人」や「運用」といった「ソフト面」の対策も非常に重要になります。 次回は、この「ソフト面」の対策、特に法律との関係や、具体的な情報管理のステップについて詳しく見ていきます。 過去二回の掲載では鉄道会社が危機を乗り越えるために実行した二つの顧客戦略を見てきました。 一つは「ファンの熱狂を収益に変える」マニア戦略。 もう一つは「移動を体験に変える」豪華列車戦略です。 一見、対照的に見える二つの戦略ですが、根底には共通の思想があります。 それは――既存の資産を、別の価値に転換することです。 1.資産を「機能」から「物語」に変える 鉄道会社は、車両や線路といった“当たり前の資産”を「物語」と「希少性」を持つ商品に変えました。 中小企業にとっての教訓は、「自社の当たり前」を顧客視点で見直すこと。 眠っている「時間(閑散期)」「場所(工場の裏側)」「人(ベテランの知恵)」を掘り起こし、そこに物語と希少性を与えるだけで、新しい価値が生まれます。 2.マニア層をどう動かすか 新しい価値を広めるには、まずアーリーアダプター(マニア層)を味方につけることです。 彼らは「自分の情熱が認められること」に価値を感じます。 その心理を満たす3つの施策が有効です。 • 共同創造(コ・クリエーション):試作品段階で意見を求め、「あなたの意見で商品が変わる」という名誉を与える。 • 知識の承認:深い知識を持つマニアを「公式アンバサダー」として紹介し、専門性を認める。 • 安心して語れる場づくり:宣伝を控えたファン限定のコミュニティを設け、企業への愛着を育てる。 3.「マニア」と「体験」をどう使い分けるか 中小企業が成果を上げるには、目的に応じてこの二つを戦略的に使い分けることが鍵です。 • マニア戦略は「話題と熱量をつくる」段階で有効。

SNSなどを通じて無料で情報が拡散し、初期の注目を集められます。 • 体験戦略は「信頼と収益を深める」段階に適します。 製造なら工程見学、飲食なら産地体験など、接点を“記憶に残る体験”に変えることでブランドが定着します。 理想は、マニア戦略で熱をつくり、体験戦略で収益を深める流れを設計することです。 前者が認知を、後者が信頼と利益をもたらします。 鉄道会社の成功は、「自社の当たり前を疑い、既存資産を見つめ直す」姿勢の成果でした。 中小企業も、自社に眠る「物語」と「希少性」を再発見することで、新しい収益の柱を築くことができます。 “価値は作るものではなく、見つけ直すもの。” この発想の転換こそが、これからの中小企業に求められる真の「経営革新」と言えます。 |

RSSフィード

RSSフィード